La primavera trágica de 1936: Anatomía de una combustión

En julio de 1936, España era un paciente febril al borde del colapso, y su Parlamento, una sala de espera sin médicos.

El 16 de julio se celebró la última sesión parlamentaria de la II República antes de la apertura definitiva de la veda. Tres días antes habían asesinado a Calvo Sotelo , diputado de la oposición, secuestrado en su casa por policías que actuaron como si la ley fuera una sugerencia.

A partir de ahí, el Parlamento hizo eco del cierre. No por respeto, sino por pánico. El presidente de la Cámara, con esa templanza que confunde el miedo con la prudencia, decretó una “tregua parlamentaria de ocho días” para que actuarse como “sedante del tiempo”, y se “aplacase la indignación producida”.

Como si el país fuera un adolescente histérico y bastara con dejarlo respirar.

Cuatro días después, el Gobierno tuvo que convocar a las Cortes a toda prisa para prorrogar el Estado de Alarma que —ojo al dato— seguía vigente desde las elecciones de febrero.

La “normalidad democrática” de la República era ya un simulacro, pero todavía se jugaba a fingir lo contrario.

La primavera trágica de 1936

1. Un país en alarma perpetua

El Estado de Alarma, instaurado con entusiasmo quirúrgico por el Gobierno, era la excusa perfecta para suspender derechos, censurar la prensa, prohibir manifestaciones y detener a quien respira con sospecha ideológica.

En teoría servía para “preservar el orden público”; en la práctica, fue el modo elegante de mantener una dictadura con estética de urna. Ni jueces ni garantías. Solo la voluntad de quienes creían que la libertad debía ser racionada como el pan en tiempos de guerra.

Portela Valladares , aquel presidente interino con alma de cacique, lo había pedido entre lágrimas al ver el cariz que tomaban los acontecimientos. Se excusa con una depresión y dimite al día siguiente de las elecciones de febrero del 36 , dejando al Gobierno tirado sobre la mesa. España, por supuesto, siguió adelante sin nadie al volante.

1.1 Censura, violencia y propaganda

En los meses anteriores a la guerra, la censura fue tan densa que los historiadores han tenido que recurrir a la prensa extranjera para entender lo que pasaba en su propio país.

Un ejemplo ilustrativo es lo que dijo el diputado comunista Joaquín Maurín, quizás con sarcasmo involuntario:

«Lo cierto es que hoy, para enterarnos de lo que sucede en España tenemos que leer la prensa inglesa, la prensa francesa, la extranjera en general, y aquí estamos "in albis"» (Sesión parlamentaria del 16 de julio)

Si lo dice un diputado de la coalición del Gobierno, imagina lo informado que podía estar el españolito medio en la primavera de 1936.

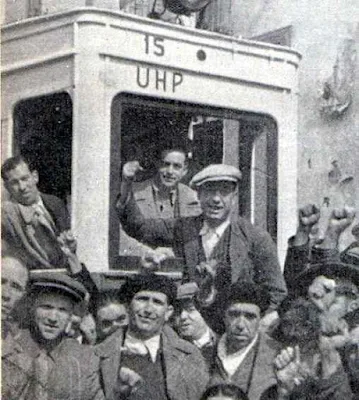

Mientras tanto, la calle hervía. Huelgas, asaltos, tiroteos entre falangistas y militantes obreros, linchamientos por rumores absurdos, junto con la inacción del Gobierno, componían un cuadro de locura con pretensiones de legalidad.

El Parlamento era el único rincón donde la oposición podía hablar. Y cada sesión era un espejo deformado: los discursos sonaban a aviso de naufragio, pero los aplausos del Frente Popular seguían marcando al compás de su sueño húmedo de redención obrera.

Veamos.

2. Marzo de 1936: el país entra en coma con la cabeza alta

En marzo, Manuel Azaña pidió la primera prórroga del Estado de Alarma.

Estrenaba legislatura y ya estaba aprobando su propio respirador político. El país estaba en llamas, literalmente, pero las Cortes aplaudían con entusiasmo administrativo.

Valga como muestra lo que escribió Azaña a su cuñado el 17 de marzo:

«Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. ¡Hasta en Alcalá!»

("Retrato de un desconocido" de Rivas Cherif)

Lo decía sin dramatismo, casi con burocracia. España se desangraba, pero lo importante era que el recuento de actas siguiera su curso.

2.1 Un traspaso de poderes peculiar (por decirlo suave)

Azaña fue investido en circunstancias totalmente anómalas: solo tres días después de las elecciones, en pleno recuento electoral, sin que se hubiera celebrado la segunda vuelta electoral... como quien se cuela en una fila convencido de que su cultura bastaba para justificar el desorden.

Mira como sería el ambiente, que la derecha, ingenua o suicida, lo ayudó pensando que sería un gobierno “provisional” mientras terminaba el recuento electoral. Lo fue: provisionalmente fatal.

3. Abril: Azaña se va, la violencia se queda

En abril, el Gobierno seguía pidiendo prórrogas del Estado de Alarma con la misma naturalidad con que se pide el café de la mañana. Para entonces, la situación estaba clara: el Gobierno iba a remolque de sus socios marxistas del Frente Popular que representaban la mayoría de los votos.

Azaña llevaba dos meses gobernando y ya era consciente de que la olla iba a estallar, tanto, que decidió quitarse de enmedio ascendiendo de categoría: dejó la presidencia del Consejo y se postuló a Presidente de la República. Su idea era pasar de apagar incendios a inaugurar exposiciones.

Mientras tanto, los aliados del Frente Popular se entretenían con su revolución pendiente.

Anarquistas y comunistas querían incendiar el sistema, los republicanos se contentaban con sobrevivir y el socialismo se peleaba entre caballeristas y prietistas, para decidir de qué lado estaban.

El 15 de abril, durante el debate de investidura, las intervenciones se centraron exclusivamente en el estado de violencia social. Calvo Sotelo dejó caer una frase que hoy suena casi moderada: “La garantía de la vida es en la calle una cosa inexistente”. En particular, si la comparamos con esta otra:

« "... justicia quiere decir, señores de la derecha, un desquite natural, quiere decir una expresión que vosotros utilizáis, puesto que la tenéis en la Biblia; quiere decir la ley del Talión.»

(Joaquín Mourín, POUM)

Lo que está claro es que el horno no estaba para bollos. El desfile del V aniversario de la República había terminado el día anterior con una lluvia de balas frente a la mismísima tribuna presidencial.

El diputado del partido Liberal Republicano, F. Fernández de Castillejo, aseguraba:

«No existe en España solo el ataque de elementos aislados. Es el propio poder público, sobre todo en sus autoridades subalternas, y sectores políticos que le apoyan, quienes provocan la ilegalidad y el atropello»

La República democrática española tenía puntería autodestructiva.

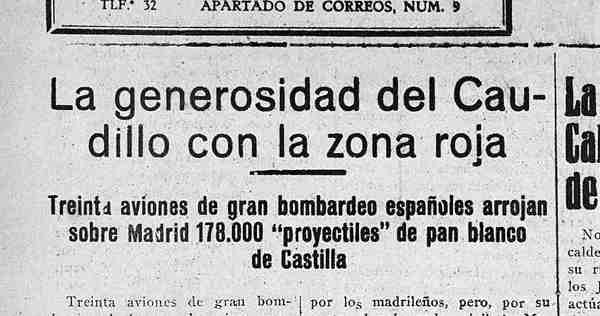

4. Mayo: caramelos, censura y tiros

Mayo de 1936 fue el mes en que la paranoia se institucionalizó. La tensión era tal que el Parlamento acabó debatiendo el “bulo de los caramelos envenenados” .

Sí, en serio.

Corrió el rumor de que unas damas catequistas estaban repartiendo caramelos tóxicos a los hijos de obreros. Resultado: iglesias ardiendo, linchamientos, y una multitud en éxtasis moral defendiendo a la "simiente izquierdista" de un veneno inexistente.

Cuando el ministro Casares Quiroga aseguró que era un “rumor criminal”, la izquierda aplaudió como si el país se hubiera salvado. El resto del mundo se tapó la cara.

El Parlamento seguía siendo el único rincón donde la oposición podía manifestarse. Pero incluso ahí la censura metió mano. El socialista Luis Rufilanchas pidió que se prohibiera la publicación en actas de las denuncias de Calvo Sotelo sobre la violencia en España, para“evitar que pueda burlarse de la censura de Prensa”.

El intento fracasó, pero el gesto bastó para confirmar lo obvio: la libertad de expresión era un lujo que ya no se podía permitir.

Calvo Sotelo, obstinado, logró colar su lista de desmanes en el Diario de Sesiones del 15 de abril con una argucia legal. Nueve páginas de asesinatos, incendios y atentados entre abril y mayo. Su advertencia final fue casi profética:

«Pues eso es lo que nosotros queremos, (..), que se suprima toda violencia; pero toda violencia, la de un lado y la de otro, porque lo contrario no es impedir la guerra civil, sino fomentarla y ayudarla.»

5. Junio: el país se dispara al pie

En junio, el Gobierno decidió saltarse las formas y prorrogar el Estado de Alarma por sorpresa. La oposición conservadora no fue convocada y no asistió a la sesión. El Frente Popular votó en solitario.

Total, la legalidad ya era un formalismo decorativo.

Mientras tanto, el país vivía su propio festival de sangre .

En Málaga, socialistas, comunistas y anarquistas se enzarzaron a tiros por un conflicto pesquero. Hubo muertos de todos los colores, incluyendo una niña de once años.

Las portadas pedían calma con títulos que parecían escritos por un psiquiatra fumado: “El estado de guerra civil entre el proletariado destruye todo intento de preparación revolucionaria contra nuestros enemigos”.

Gil Robles, que todavía creía que las palabras podían más que las balas, regresó al Parlamento el 16 de junio con un resumen de la situación: 269 muertos, 1.287 heridos, 113 huelgas generales, 228 sectoriales, 251 iglesias asaltadas, 312 sedes políticas destruidas y 33 periódicos arrasados. (enlace al diario de sesiones)

Si alguien buscaba “normalidad democrática”, ahí la tenía, con datos.

Su conclusión fue directa: “El estado de excepción no se emplea para hacer cumplir la ley, sino para aplastar a quienes no piensan como vosotros”.

Nadie se dio por aludido. El Frente Popular respondió renovando su confianza en el Gobierno “para la realización de su programa”. ¿Qué programa? Implantar la dictadura del proletariao (la de ellos).

Otro que creía en el valor de la palabra era don Indalecio Prieto. Fue a dar mitin en la plaza de toros de Écija, pero fue recibido a pedradas, botellazos y gritos de traidor por las Juventudes Socialistas Unificadas, a la sazón, controladas por Largo Caballero.

Don Inda se prestó a continuar, pero cuando le cortaron la megafonía y sonaron los primeros tiros, se acabó lo de hablar en público para él.

Salió ileso de la balacera de Écija gracias al buen hacer de sus escoltas, más conocidos como " los chicos de la motorizada ”.

Como lo oyes.

6. Julio: el silencio antes del magnicidio

El 13 de julio asesinaron a Calvo Sotelo.

Tres días después, el Parlamento cerró “para calmar las pasiones”. La metáfora se escribe sola: la democracia española, clausurada por exceso de emoción.

Aun así, el 16 de julio tuvieron que abrir la Diputación Permanente para prorrogar (sería la última vez), el Estado de Alarma.

El diputado Suárez de Tangil , del partido de José Calvo Sotelo, se levantó de su escaño y anunció que su grupo se retiraba “de la farsa de fingir un Estado civilizado”. No fue una salida airada, sino un acta de función. Acto seguido huyó a Portugal. El portazo que dio no cerró una sesión: clausuró, al menos en lo simbólico, la II República.

José María Gil-Robles, otro que huyó del país al terminar la sesión, leyó el último parte de una guerra civil que aún fingía no tener nombre: sesenta y un muertos, doscientos veinticuatro heridos y decenas de iglesias y sedes políticas reducidas a cenizas desde se última intervención.

La réplica de la oposición fue que no debía utilizarse el magnicidio para obtener créditos políticos. La sangre, al parecer, tenía que esperar su turno en el orden del día. (enlace al diario de sesiones)

Tres días después, el ejército se levantó.

7. Epílogo: el espejismo republicano

A partir de ahí, las sesiones parlamentarias se cuentan con los dedos de una mano mutilada.

En octubre de 1936, Largo Caballero fue investido presidente ante poco más de un centenar de diputados. Los que faltaban estaban presos, escondidos, muertos... o en el otro bando.

El Estado de Alarma siguió vigente hasta tres meses antes de acabar la guerra. No se atrevieron a llamar al Estado de Guerra por su nombre.

Preferían la ficción de un régimen “constitucional” antes de admitir que todo se había derrumbado.

primavera trágica de 1936 no fue una estación: fue el último acto de una democracia que se suicidó con ceremonia. Una mezcla letal de miedo, arrogancia y convicción moral.

En su epitafio podría leerse: “Murió creyendo que aún gobernaba”.

Mas capítulos en esta verdadera crónica política de la II República

Comentarios

Publicar un comentario