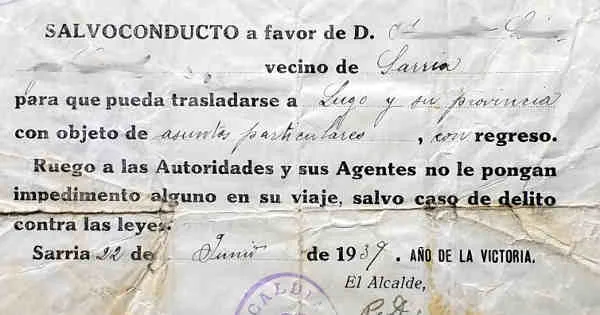

Salvoconducto del Alcade de Sarria - Lugo. (22/06/1939)

Encontré mi primer salvoconducto: Sarria, 1939

Encontré mi primer salvoconducto en un puesto de papeles viejos en un mercadillo de Ferrol.

Era una hoja amarillenta, con el sello de un alcalde de Sarria que autorizaba a un vecino a moverse por “Lugo y su provincia” por “asuntos particulares”.

Fechado el 22 de junio de 1939. “AÑO DE LA VICTORIA”, ponía en letras mayúsculas, como si todavía hiciera falta recordarlo. Apenas habían pasado tres meses desde el final de la guerra civil. 1

El vendedor, con la típica convicción del que vende reliquias, me juraba que los sellos del reverso eran valiosos. Pero yo solo vi una frase que parecía respirar miedo entre las líneas:

“Ruego a las Autoridades y sus Agentes no le pongan impedimento alguno en su viaje, salvo caso de delito contra las leyes.”

Me vino a la cabeza una línea de Orwell en su Homenaje a Cataluña:

“Era inútil aferrarse a la idea inglesa de que uno está a salvo mientras cumple la ley”.

¿Salvo caso de delito? ¿Impedimentos? ¿Qué delitos? ¿Qué leyes?

Ese “salvo caso de delito” era la grieta por donde se colaba toda la arbitrariedad del poder. Un permiso para vivir bajo sospecha.

Ahí empezó todo. Mi colección de salvoconductos.

Un salvoconducto, en teoría, es un papel que te permite moverte. Una autorización firmada por alguien con poder, que te concede el privilegio de hacer algo tan básico como desplazarte.

En la práctica, es un recordatorio de que tu libertad depende de la tinta y el sello de otro. Una promesa con letra de máquina: “te dejo moverte, pero no olvides quién te deja”.

Hoy nos parece una rareza, pero en su momento estos documentos limitaban derechos que ahora damos por sentados: el de circular libremente, elegir residencia o salir del país. Todo eso que la Constitución actual guarda en su artículo 19. 2

Derechos que parecen eternos hasta que alguien decida borrarlos.

En 1936 no existía el DNI. Los pocos papeles que servían para identificarse eran papeles improvisados: las cédulas fiscales, los carnets de conducir o los de colegios profesionales. 3

Cuando estalló la guerra, los carnets políticos se convirtieron en salvavidas o sentencias: llevar el error podía costarte la vida.

Al principio, esos carnets de partido servían para moverse, pero pronto el control se formalizó. Llegó la época de los salvoconductos.

En la zona nacional, alcaldes y jefes de Falange se convirtieron en guardianes del movimiento: nadie salía del pueblo sin su autorización. Si no había autoridad militar, eran ellos los que tenían potestad para expedir los documentos. Y, de paso, el Estado se financiaba cobrando por ellos.

Puedes comprobarlo mirando este salvoconducto expedido por el jefe de Falange de San Sebastián.

En la zona republicana, el poder estaba en manos de las organizaciones políticas y sindicales. Eran ellas quienes sellaban los salvoconductos o avalaban las peticiones ante las instituciones oficiales.

Tienes un ejemplo en este salvoconducto sellado por el "Comité Central" de Benifalló (Valencia).

El control se multiplicó. No bastaba con mostrarlos en los puestos de control: pronto también los pedían para comprar billetes de tren o autobús. Más eficaz que cualquier barrera física. El país se llenó de fronteras invisibles, y viajar se convirtió en una forma de confesión.

Así que aquel papel que encontró en el mercadillo no era solo un trozo de historia. Era una radiografía del miedo. Y una advertencia silenciosa sobre lo fácil que es perder la libertad cuando alguien decide que necesita permiso para ejercerla.

Y pensando en estas cosas inicié mi colección de salvoconducos españoles.