La ley electoral de la Segunda República: ingeniería política con voto

Política electoral en la II República

Cuando hablamos de elecciones en la II República, solemos leer los resultados con las gafas de la ley electoral actual. Normal: estamos domesticados por un sistema donde “votar” significa algo relativamente representativo. Pues no. La ley republicana no se parecía en nada a la de hoy, y entender su mecánica ayuda bastante a explicar por qué el período fue tan inestable políticamente… incluso antes de que todo se incendiara.

Afirmar que la ley electoral fue la causante de la Guerra Civil resulta exagerado. Pero conocer el galimatías electoral de la II República sí ayuda a entender la inestabilidad política que caracterizó al período.

El Decreto electoral 8/05/1931

Un mes antes de las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, el Gobierno provisional promulgó un Decreto que modificaba la antigua ley electoral monárquica de 1907.

Siguiendo la rancia tradición española, volvieron a cambiarse las reglas del juego electoral tras una brusca ruptura política. Todo en orden.

El Decreto tenía como objetivo asegurar la victoria de la coalición Republicano-socialista: los partidos que se habían hecho con los resortes del Poder tras el inesperado comienzo de la República después de unas elecciones municipales. Nada sospechoso.

El decreto suprimía los antiguos distritos uninominales. Como decía el preámbulo: "dejaban ancho cauce a la coacción caciquil, a la compra de votos y todas las corruptelas harto conocidas". Eliminaron un buen número de circunscripciones, sustituyendo los antiguos distritos unipersonales por demarcaciones provinciales mucho más amplias. Una forma de dejar fuera de juego a los tradicionales partidos de “notables” que controlaban redes clientelares de ámbito local y comarcal.

Sin embargo, estas nuevas circunscripciones provinciales eran mucho más grandes, y se toparon con la realidad de un paisaje político históricamente muy fragmentado donde ningún partido tenía implantación nacional.

El Gobierno provisional estaba formado por un conglomerado de partidos de diferentes ideologías que solo tenían en común su oposición a la monarquía. Una coalición negativa: unidos por lo que detestan, que siempre es un pegamento de calidad dudosa.

El PSOE era el partido más fuerte y mejor organizado gracias a que la UGT no había sufrido persecución gracias a su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, pero ni siquiera los socialistas tenían implantación a nivel nacional.

|

| Gobierno provisional, en primera fila: Azaña, Albornoz, Alcalá-Zamora, Maura, Largo Caballero, De los Ríos y Lerroux |

Un Decreto hecho a medida

Los nuevos gobernantes dieron a cada provincia un número de escaños proporcional a su población (1 por cada 50.000 habitantes) y las ciudades de más de 100.000 habitantes se constituyeron como circunscripción independiente. Bien.

Hoy día se vota una candidatura con una lista cerrada que impone cada partido, pero en la República las listas estaban abiertas y el voto era restringido.

Me explico:

El elector podía usar la papeleta con la candidatura oficial proporcionada por los partidos, pero también podía confeccionar su propio voto en un papel en blanco, o incluso tachar en una papeleta impresa algunos nombres y añadir otros. Democracia "do it your self".

La única condición era que el número de candidatos votados debía cumplir determinado porcentaje de los escaños en juego en la circunscripción. De esta forma se reservaba parte de los escaños para los representantes de la oposición.

Por ejemplo, si en una circunscripción se repartían 10 escaños, el votante solo podía elegir 7 candidatos.

Como el votante podía componer su propia lista de votados, los recuentos se complicaban bastante. A los historiadores les resulta difícil atribuir a qué partido estaba dando su voto cada elector. Bien. (Bien, en el sentido de “qué divertido para el que no hace el recuento”.)

Y la diferencia más importante: el reparto de escaños no era proporcional al número de votos tal y como ocurre en la actualidad. Aquí no se premia la representación: se premiaba quedar el primero. Mmmm...

Optaron por el “sistema de mayorías”. Este sistema repartía arbitrariamente al partido ganador entre el 67% y el 80% de los escaños (dependiendo de la circunscripción). Daba igual que la victoria fuera con el 51% que con el 80% de los votos.

¿Eh?

Para que te hagas una idea: en Zaragoza donde se disputaban 4 escaños, el más votado se quedaba con 3 y el segundo con 1. En Huelva se repartían 7 escaños: 5 para el ganador y 2 para la oposición.

Cuantos más escaños tenía la circunscripción, más desproporcionado era el reparto. En grandes ciudades como Madrid se disputaban 17 escaños. El partido más votado se quedaba con 13. El resto tenían que repartirse los otros 4. ¡Ganar por un solo voto en Madrid suponía una diferencia de 9 escaños!

¿Eh? Sí, otra vez.

¿Consecuencia? Que victorias por la mínima se traducían en amplias mayorías en el arco parlamentario. Los resultados de todas las elecciones republicanas fueron siempre “aplastantes”. La matemática hacía la propaganda sin necesidad de imprenta.

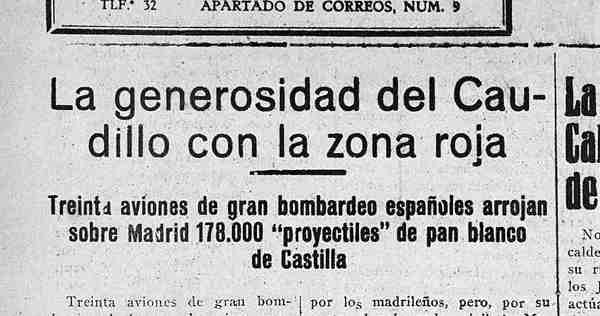

|

| Titular informando la publicación del Decreto electoral (9/05/1931) |

Pero hay más. (Siempre hay más.)

También eliminaron que los candidatos más votados fueran automáticamente elegidos diputados y se inventaron la segunda vuelta. Aplausos contenidos.

Para ser elegido diputado en primera ronda había que conseguir al menos un 20% de los votos de la circunscripción. Si quedaban escaños sin atribuir por no cumplir el mínimo, se dirimían en la segunda vuelta.

¿Y?

Pues que los escaños que se dejaban a la oposición eran solo teóricos. El partido que había ganado en la primera vuelta tenía el privilegio de elegir entre dos opciones: presentar nuevos candidatos en la segunda para acaparar todos los escaños, o bien volcar sus votos en otro partido de la coalición.

En las circunscripciones donde los “enemigos del régimen” tenían alguna posibilidad de ganar, los partidos de la coalición de Gobierno se presentaban unidos. Mientras que en las demarcaciones donde el éxito estaba asegurado, se presentaban por separado.

Gracias a esta ley electoral hecha a medida, los partidos de la coalición republicano-socialista arramblaron con el 85% de los escaños en las elecciones a Cortes constituyentes.

Otro detalle:

El Decreto mantenía el sufragio masculino. Fue posteriormente (en la redacción constitucional) cuando Clara Campoamor consiguió el derecho de voto para las mujeres; pero como la Constitución no se sometió a referéndum popular, las mujeres tuvieron que esperar a las elecciones de 1933 para votar por primera vez.

|

| "Los niños que en alegres grupos ofrecían a los electores candidaturas de la conjunción republicano-socialista" (Ahora 30/06/1931) |

Y la guinda del pastel:

El decreto despojaba al Tribunal Supremo de la capacidad de dictaminar sobre las actas protestadas (se había implantado en 1907 imitando el modelo británico). Ahora quedaba en manos de una comisión parlamentaria: la “Comisión de Actas del Congreso”.

Volvían a primar los criterios políticos sobre los jurídicos a la hora de decidir la legalidad de las actas. No hay que ser muy listo para deducir las consecuencias.

La ley electoral 27/07/1933

Dos años después, poco antes de la caída de Azaña, su Gobierno sacó adelante una nueva ley electoral que, a la postre, se mantuvo vigente hasta las últimas elecciones en febrero del 36.

El Decreto del Gobierno provisional tenía como disculpa las inevitables premuras e improvisaciones para afianzar el nuevo Régimen. Sin embargo, el Gobierno que salió de las urnas, en vez de hacer una ley nueva, se limitó a retocar el Decreto de 1931 para asegurar, más si cabe, la eterna victoria de los partidos “sostenedores del Régimen”. Oh sea: ellos.

En las democracias avanzadas, el reparto de escaños era proporcional, pero el Gobierno prefirió continuar por el sistema de “mayorías” inspirado en el implantado Mussolini para asegurar el triunfo en los primeros tiempos del fascismo. Demócratas sí, pero tontos tampoco.

La nueva ley electoral de Azaña redujo aún más el número de circunscripciones: eliminaron las demarcaciones urbanas de menos de 150.000 habitantes juntándolas con la provincia.

El porcentaje de votos que debían alcanzar los candidatos para obtener escaño en primera vuelta se mantuvo en el 20%, pero añadieron que al menos uno de ellos debía alcanzar el 40% de los votos emitidos.

Si ningún candidato conseguía el 40%, la elección no era válida y había que celebrar una segunda vuelta en esa circunscripción.

La oposición consiguió que se aprobara una enmienda para que solo pudieran presentarse en segunda vuelta los candidatos que hubieran alcanzado un mínimo del 8% de los votos en la primera. Al menos impedían que las formaciones mayoritarias pudieran presentar nuevos candidatos para acaparar todos los escaños. Algo es algo.

Al reducir el número de circunscripciones se acentuó la prima que se llevaba la mayoría. El ganador siguió quedándose con una cantidad desmesurada de escaños.

"Para tener una mayoría parlamentaria, (..), bastan unas decenas de millar de votos, repartidos afortunadamente por la casualidad, en las doce o catorce grandes circunscripciones, aun cuando la mayoría de las otras supongan muchísimos más votos" (Alcalá-Zamora. Memorias, 18/02/1936)

|

| "Las monjas esperando en la cola a que les llegase el turno para emitir su sufragio" (Ahora 21/11/1933) |

Cálculos electorales y personalismos políticos

La ley electoral de Azaña se hizo en un contexto político en el que las derechas aparecían "rehechas y desafiantes" (Indalecio Prieto dixit), al tiempo que la otrora flamante coalición republicano-socialista se encontraba dividida por el desgaste en el Gobierno.

El primero en abandonarla fue la Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y Miguel Maura (24 escaños) porque consideraban que la nueva Constitución era demasiado anticlerical.

Después se fueron los Radicales de Lerroux (90 escaños) porque consideraron que Azaña se había convertido en una marioneta en manos de los socialistas.

En verano de 1933 era palpable el desgaste de los partidos que habían aguantado en el Gobierno (Azañistas, radical-socialistas, galleguistas, ERC y PSOE), ya lo expliqué en el capítulo dedicado al fin del bienio "progresista".

La nueva ley partía de la creencia de que republicanos de izquierda y socialistas representaban a la inmensa mayoría del país. Pensaban que ningún candidato de la derecha sería capaz de sacar el 40% de los votos en la primera vuelta.

El plan de la coalición era medir las fuerzas reales de cada uno en la primera vuelta y, en caso de fracaso, unirse fraternalmente en la segunda para remediar el desaguisado.

¿Qué podía salir mal? Ahora verás.

La pista nos la da Azaña en sus memorias:

"Los socialistas acaban de votar una ley electoral que hemos planeado juntos partiendo del supuesto de la coalición, que nos aseguraría grandes mayorías. Que ahora, vigente esa ley, quieran, como piden ya algunos, romper la coalición, será un suicidio." (Memorias. 26/ago/1933)

Lo curioso es que la ley parecía estimular las uniones para formar gobiernos más fuertes; sin embargo, ocurría justo lo contrario: los personalismos, las facciones y los pequeños partidos hacían valer su condición de indispensables en sus demarcaciones para obtener la victoria.

La ley electoral creaba una espiral de coaliciones: el temor a que el segundo partido se uniera con el tercero obligaba al mejor implantado a unirse a otros más pequeños (normalmente más extremistas) y así sucesivamente... hasta el infinito y más allá.

"Esta ley, después de su ensayo en las elecciones constituyentes de 1931, me había parecido peligrosa. Aplastaba a los partidos medios en beneficio de los más extremados y radicales, y sometía a la gobernación del país a una basculación violenta, sin permitir el ensayo de soluciones políticas conciliadoras". (Diego Martínez Barrio. Memorias.)

Esto explica por qué las elecciones de la II República siempre estaban protagonizadas por “coaliciones”, “bloques”, “conjunciones” o “frentes” hechos a medida para ganar las elecciones.

Coaliciones coyunturales en las que cada uno tiraba por su lado al días siguiente de constituirse las Cortes.

El transfuguismo fue el pan nuestro de cada día. Si miras la hemeroteca, verás un batiburrillo de partidos que nacían como setas, se escindían o desaparecían, para renacer poco después bajo siglas diferentes.

Efectivamente.

Tal y como se temía Azaña: el tiro salió regulero.

Republicanos de izquierda y socialistas acabaron siendo víctimas propiciatorias de su disparatada ley electoral.

Pero esa es otra historia que dejo para el capítulo dedicado a la debacle electoral de 1933.

"Otra diferencia muy importante: el reparto de escaños no era proporcional al número de votos, tal y como ocurre en la actualidad"

ResponderEliminar¿Seguro? ¿Y la ley de D'hont?