Pilar Primo de Rivera: la mujer que moldeó el papel femenino en el franquismo

Entre la devoción, la disciplina y la contradicción, Pilar Primo de Rivera dirigió durante casi medio siglo la Sección Femenina del franquismo.

Su firma, su voz y su poder marcaron a generaciones de mujeres españolas, atrapadas entre el deber patriótico y el silencio impuesto.

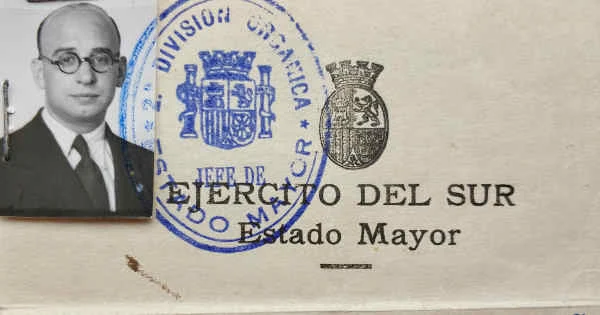

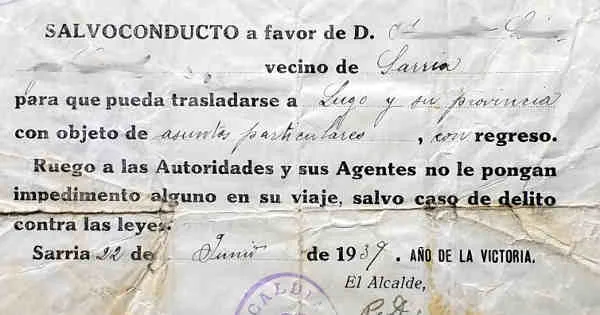

Una mujer que firmaba salvoconductos en nombre del régimen

Hoy voy a hablaros de otro salvoconducto de mi colección. Su verdadero interés radica en la personalidad de su firmante. Nada más y nada menos que Pilar Primo de Rivera, la hermaníssima del «ausente.»

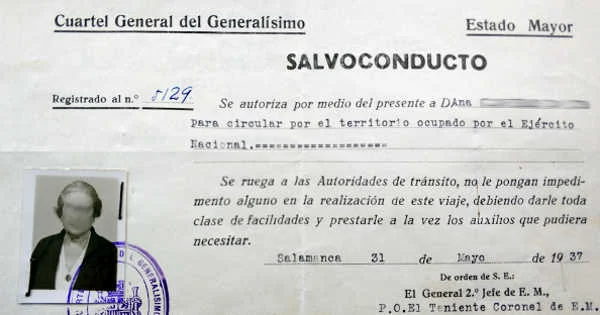

Faltaban dos días para el final de la Guerra Civil cuando Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, estampó su firma en este papel amarillento.

El documento pedía a las autoridades militares un salvoconducto para un camarada llamado Luis Santos, “en acto de servicio” hacia Burgos.

Un simple trámite burocrático, sí, pero también un reflejo del poder que empezaban a concentrar las instituciones del nuevo régimen.

|

| El salvoconducto está firmado por la Delegada Nacional, Pilar Primo de Rivera. |

La guerra se agotaba, y España con ella. Pero Pilar, hermana del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, se había convertido ya en una figura central dentro de la estructura franquista.

Su historia es la de una mujer que logró ascender en un sistema que predicaba la obediencia femenina y relegaba a las mujeres al papel de guardianas del hogar.

Los orígenes de la Sección Femenina

“Mi hermano fundó Falange y nosotras no podíamos ni entrar.”

Así resumía Pilar años después la paradoja con la que comenzó todo. En 1933, junto a otras cuatro compañeras, intentó afiliarse al partido recién creado por su hermano. Fueron rechazadas por ser mujeres.

En respuesta, desde el S.E.U. organizaron una pequeña sección de apoyo: propaganda, recaudación y asistencia a presos. De aquella iniciativa improvisada nació la Sección Femenina de Falange.

Con el tiempo, esa organización se transformó en una auténtica red nacional. Al final de la guerra, ya contaba con unas 900.000 afiliadas: un ejército de mujeres uniformadas, dispuestas a servir “por Dios, por España y su revolución nacional-sindicalista.”

Refugio, exilio y regreso

“Durante la guerra aprendí que la soledad tiene rostro.”

Cuando estalló la guerra, Pilar estaba sola en Madrid. Sus hermanos estaban encarcelados, y ella tuvo que refugiarse en la embajada argentina para salvar el pellejo.

Más tarde, con la ayuda alemana, consiguió un pasaporte falso: se hizo pasar por una argentina casada con un ciudadano alemán.

Embarcó en Alicante, donde estaban encarcelados sus hermanos, a bordo del crucero alemán Graf Spee rumbo a Cádiz. No los pudo visitar, sabía que cualquier contacto podía comprometer a quienes la habían protegido.

Ya en zona sublevada, se instaló en Salamanca y organizó la nueva sede de la Sección Femenina. Poco después, se trasladó a Burgos, siguiendo los pasos del gobierno franquista.

|

En nombre de Franco, Pilar Primo de Rivera obsequia a Hitler una tizona toledana (abril 1938.) |

El mito del “ausente”

“Esperé a mi hermano como se espera un milagro.”

Cuando la noticia del fusilamiento de José Antonio llegó a la zona nacional, Pilar se negó a que el puesto de su hermano fuera ocupado.

Mantuvo viva la idea del “ausente”, esperando un más que improbable regreso. Pero los enfrentamientos internos entre falangistas y la creciente autoridad de Franco acabaron por relegarla.

El dictador decretó la unificación de todos los partidos que habían apoyado el golpe, y con ello reorganizó el papel femenino: Mercedes Sanz Bachiller quedó al frente del Auxilio Social, María Rosa Urraca Pastor de Frentes y Hospitales, y Pilar volvió a su terreno, la Sección Femenina, dentro del nuevo partido único.

Tres mujeres y una estructura de poder

Mientras Pilar había estado aislada en Madrid, Mercedes y María Rosa habían tomado la delantera. Sanz Bachiller levantó una red de beneficencia en Valladolid, y Urraca Pastor organizó hospitales de campaña en el frente.

Tras la guerra, sin embargo, la situación cambió: Mercedes se volvió a casar, María Rosa se retiró a la docencia, y Pilar —disciplinada y constante— consolidó su posición como la máxima representante de la mujer dentro del régimen franquista.

“En los despachos también se hacen trincheras.”

Durante décadas, Pilar fue una figura clave del aparato institucional. Consejera del Movimiento, vocal del Consejo Nacional de Educación, procuradora en Cortes y condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica, entre otros honores.

Pero más allá de los títulos, su verdadero legado fue la Sección Femenina, que se encargó de moldear a generaciones de mujeres bajo el ideal de la obediencia, el sacrificio y el servicio.

Desde los años cuarenta, ninguna mujer española podía obtener un título universitario sin haber pasado antes por sus cursos de “formación moral y doméstica”.

El fin de una era

“El final no llegó con una derrota, sino con un decreto.”

El 17 de mayo de 1977, poco después de que el rey Juan Carlos I firmara el decreto que disolvía el Movimiento Nacional, Adolfo Suárez cesó oficialmente a Pilar Primo de Rivera. Tenía 70 años. Fue el fin simbólico de una estructura que ella había dirigido durante casi medio siglo.

Pilar murió en Madrid en 1991, a los 84 años. Nunca se casó, y hasta el final de su vida siguió convencida de que su labor había sido un servicio a España.

Su firma en aquel salvoconducto de marzo del 39 sigue siendo hoy un pequeño testimonio de un tiempo en el que una mujer podía ejercer mucho poder... pero solo al servicio de un régimen que lo limitaba al ámbito familiar y del hogar.